古物営業法及び同法施行規則が令和2年4月1日に改正され、古物商許可についていくつかの変更がなされました。

古物商許可申請も大幅に変更がなされていますので、改正点を踏まえながら、古物商許可の基本的な内容についてくわしく見ていくことにしましょう。

改正古物営業法(令和2年4月1日施行)のポイント

主な改正点は次のとおりとなっています。

| 許可単位の見直し | 主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出を行うことで営業が可能となりました。 |

|---|---|

| 事前届出の新設 | 主たる営業所等の別、営業所等の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む。)等の変更については、変更の日の3日前までの届け出が必要になりました。 |

| 申請書等の簡素化 | 正副2通での申請が必要となっていましたが、正本1通の申請でよいことになりました。 |

| 新許可証交付申請 | 2以上の都道府県公安委員会から許可を受けていた場合は、主たる営業所所在地を管轄する警察署に、同許可証を返還し、新許可証の交付を受ける必要があります。 申請期限は令和3年3月31日までとなっています。 |

許可単位の見直しについて

以前は、複数の都道府県に古物商の営業所を構えるような場合、都府道府県ごとに古物商許可の取得が必要となっていました。

改正古物営業法の施行によって、主たる事務所でいったん古物商許可を取得してしまえば、他の都道府県に別の営業所を設ける場合には、届出のみで営業が可能となっています。

つまりひとつの古物商許可を取得すれば、全国どこででも営業所を設置することが可能です。

主たる営業所等の届出書について

改正前の古物営業法の規定により古物商許可を取得されていた事業者さんは、令和2年3月31日までに「主たる営業所等の届出書」を所轄の警察署へ届出を行う義務がありました。

改正前の古物商許可を受けていた方で、「主たる営業所等の届出書」を行わないまま令和2年3月31日を経過している方は、現在お持ちの古物商許可が失効しています。

そのまま営業を行っている場合は「無許可営業」となっていますので、ご注意くださいね。

また、新たに営業を行うためには、あらためて新規での古物商許可の取得が必要となります。

古物の定義

古物とは、次に記載している物品のことをいいます。

|

少しややこしいので単語ごとに解説していきますね。

物品とは?

物品とは、次の要件に合致するものをいいます。

|

新品でも使用のため取引された物品

新品でも使用のため取引された物品とは、いわゆる新古品のことをいいます。

実際には一度も使用されていない物品でも、いったん取引の対象となって人手に渡った場合は全て古物扱いになります。

手入れとは?

手入れとは、物品の本来の性質や用途などに変化を及ぼさない程度の修理のことをいいます。

古物の13品目

古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されていますので、許可申請時には、自分の取り扱うものを選択することになります。

もちろん複数選択できますが、それぞれの古物を適法に扱う知識が必要となりますし、あまり多くの品目について許可を得ようとすれば、申請時の警察からの質問が細かくなったり、営業後も盗品確認が頻繁に入ったり等と手間も多くなることもあります。

後々、品目を追加申請ことは可能ですし、追加の手続きも比較的容易なものとなっていますので、申請時に、これもやるかもしれないなと安易にたくさん申請するよりも、まずは必要最低限のものにするほうが無難だと思われます。

| 美術品類 | 書画品、工芸品、彫刻品など |

|---|---|

| 衣類 | 洋服、和服、その他衣料品など |

| 時計・宝飾 | 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など |

| 自動車 | 自動車と、その他部品類など |

| 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など |

| 自転車類 | 自転車その他部品類など |

| 写真機類 | 写真機、光学式機器など |

| 事務機器類 | 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |

| 機械工具類 | 工作機械、土木機械、電気類、工具類など |

| 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など |

| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |

| 書籍 | 古本、書籍類 |

| 金券類 | 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |

※オークションなどで、酒類を販売する場合には、別途酒類販売業免許が必要となります。

古物商許可とは?

古物の売買等(古物営業)を行うためには、古物商許可が必要となります。

中古品の買い取り・販売、古美術商、リサイクルショップはもちろんとして、ネットオークションやフリーマーケット(仕入れを行い、利益目的での出品)で商業行為を行う場合にも、必ず古物商許可が必要となっています。

また、古物商許可を持った人しか入場できない中古品の売買会場なども全国には数多くあり、一般よりはるかに安い業者価格で、今まで手に入らなかったものが購入できる許可であるという利点もあります。

ちなみに、銅・鉄・アルミニウムなどの金属くずの売買には、古物商ではなく、金属くず商許可が必要となります。

古物を取り扱うことについて、許可が必要とされている目的は、古物の売買・交換などの際に盗品などが混じっているのを早期に発見して換金されるのを防止する、つまり被害の迅速な回復をはかることにあります。

そのため、古物商許可の審査は、警察署(公安委員会)が古物営業法に基づき行うこととされています。

許可申請を行うためには、申請書類を作成し、必要書類を収集した後、不備を指摘されて何度も警察署へ足を運ぶなど、面倒なことも多くあります。

ですが、面倒だということで無許可で営業してしまうと、三年以下の懲役又は、100万円以下の罰金を課せられることとなりますので、ご注意ください。

古物商許可が必要な場合とは?

古物を取り扱う場合、どのような場合でも古物商許可が必要なわけではありません。

古物商許可が必要・不要な場合について、次にいくつか例示しておきますね、

古物商許可(必要)

|

古物商許可(不要)

|

古物営業の種別

古物営業は、1号営業(古物商)、2号営業(古物市場)、3号営業(古物競りあっせん業)の3種別に分けられています。

1号営業の古物商

リサイクルショップ、古着屋、中古車屋、中古ゲーム、CDショップ、古本屋、中古家具屋など、許可を受けて古物売買(交換)を行ったり、委託されて古物を売買(交換)する営業を営む者をいいます。

2号営業の古物市場主

古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業を営む者をいいます。

3号営業の古物競りあっせん業者

古物の売買をしようとする者のあっせんを、競りの方法(ネットオークション)により行うシステムを提供する営業を営む者をいいます。

いわゆるネットオークションの主催者のことを指し、公安委員会への届出が義務づけられています。

| 公安委員会へ届け出る事項 | ・12桁の許可証番号 ・許可年月日 ・営業者の氏名、または名称 ・ホームページのURL ・プロバイダーからURLの割り当てを受けた際の通知書の写し |

|---|

URLの変更、閉鎖の際にも届出が必要となります。

オークションサイトに一品ずつ出品したり、単なる会社のホームページなどで古物に関する記載がない場合には、公安委員会の届出の必要はありません。

古物商における行商とは?

古物商において行商とは、事業所又は営業所以外の場所で古物商を営むことをいいます。

例えば、

| ・路上や空き地、公園等での古物の販売 ・取引の相手方の住居に赴いての取引 ・定期的に開催される市場等での取引 |

これらのことを行う場合、必ず許可の内容を「行商する」で申請しなければなりません。

ただし、許可の内容が「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合には場所が制限されますので注意してください。

例えば、古物商以外の一般の方(法人含め)から売買の委託を受けた、買い受けた、交換したなどの契約をする場合には、必ず古物商であるご自身の営業所、あるいは相手方の住所等で行います。

出店等での買取等は、その契約行為の一部も含めて違法になります。

金属くず商について

金属くず商とは?

鉄などの金属くずを売買する場合、都道府県によっては、古物商許可のほかに「金属くず商許可」が必要とされる都道府県があります。

金属類で、古物営業法第二条第一項に規定する古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないものとされています。

金属くず行商とは?

営業所によらないで金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することをいいます。

金属くず商許可が必要な都道府県

関西圏では京都府のみが、古物商許可を取得していれば、金属くずも取り扱うことができますが、滋賀県を始めその他の都道府県では、金属くずを取り扱う際には、金属くず商許可の取得が必要となります。

| 関西圏で金属くず商許可が必要な都道府県 | 滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県 和歌山県 |

|---|

京都府では金属くず商許可は不要となっています。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

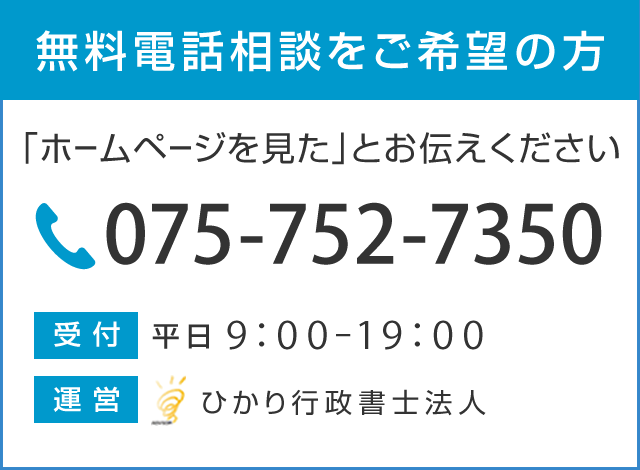

古物商許可についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、古物商許可についてのご相談や古物商許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

古物商許可のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。